相続で揉めないために重要なものは「遺言」で、原則として自由に内容を決めることができます。

しかし、自由に決められるからといって、必ずしも相続の場面で揉めないとは限りません。むしろ、遺言があるからこそトラブルになるケースも、実務では少なくありません。

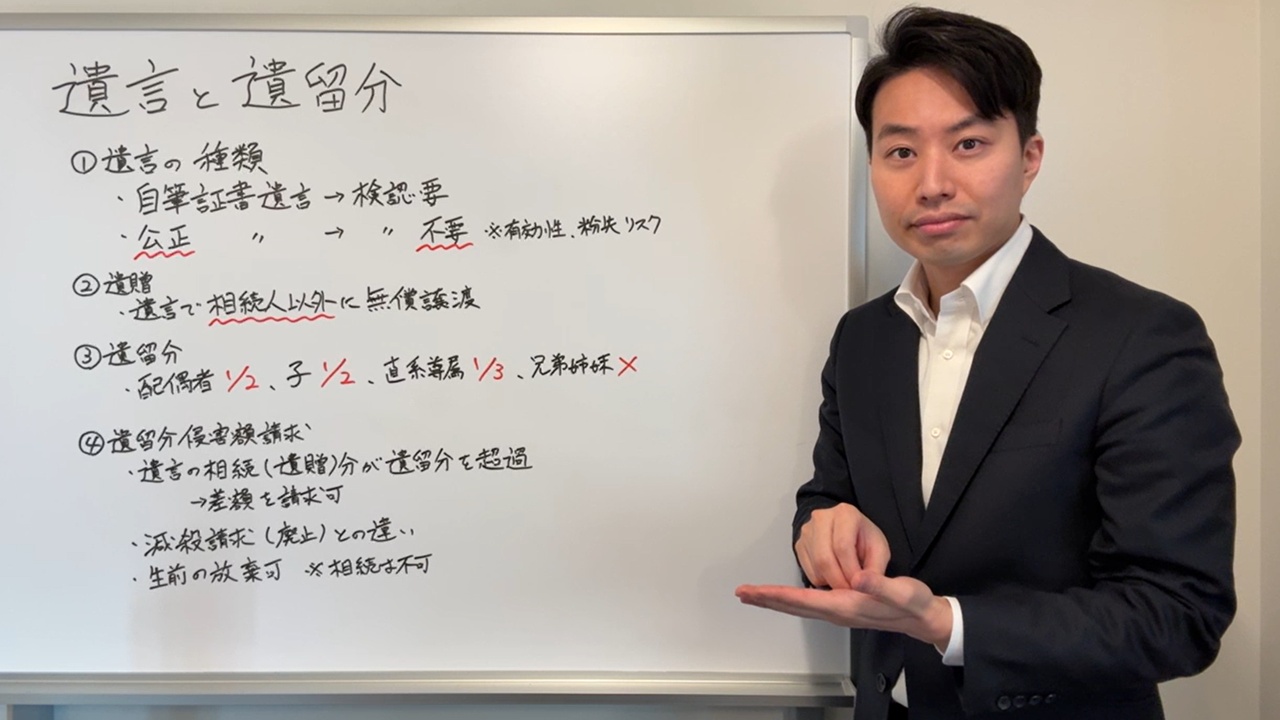

今回は、相続ではとても重要になる「遺言」と、遺言を考える際に必ず押さえておく必要がある「遺留分」について解説します。

本記事は、当社YouTubeチャンネルで公開している

「遺言と遺留分」

という動画の内容を、文字で整理したものです。

遺言の種類

遺言の種類は、法律上は正確には三つあります。

ただし、そのうちの一つである「秘密証書遺言」は、実務上あまり使われることがないため、ここでは代表的な二つを中心にお話しします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご本人が全文を直筆で書いて作成する遺言のことを指します。

最近では、法務局で遺言書を預かってもらえる制度も始まり、以前と比べると紛失のリスクは軽減されました。

しかし、相続が発生した際に問題になるのは、

・法律上の要件を満たしているか

・本当に本人が作成したものか

という点です。

検認手続きが必要

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

検認を経て問題がなければ、遺言の内容を尊重して相続手続きが進められます。

ただし、

・遺言書が見つからない

・法務局に預けていたことを誰も知らなかった

といった場合、せっかく作成した遺言が相続の場面で活かされない可能性もあります。

さらに、遺産分割協議がすでに成立した後になって遺言書が見つかると、大きなトラブルに発展するケースもあります。

公正証書遺言

こうした背景から、実務上もっとも多く使われ、専門家が強く勧めるのが「公正証書遺言」です。

公正証書遺言は、被相続人となるご本人が、自分の財産を、誰に、どのように渡したいのか、という意思を、専門家のサポートと二人の証人のもとで、法的に確実な形で残す遺言です。

公証役場で作成する安心感

公正証書遺言は、公証役場で作成します。

公証人は、元裁判官など法律実務に精通した方が務めており、要件をしっかり確認したうえで内容を整えてくれます。

そのため、

・家庭裁判所での検認が不要

・要件不備による無効のリスクがほぼない

という大きなメリットがあります。

紛失リスクが極めて低い

さらに、公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、データとしても管理されています。災害などが起きた場合でも、紛失する可能性は極めて低いといえます。

このような理由から、専門家に相談した場合、公正証書遺言を勧められるケースが非常に多く、私自身も同様に考えています。

遺贈

遺言を書く際、通常は配偶者やお子さんといった法定相続人を対象にすることが多いですが、中には、

・慈善団体に寄付したい

・公益社団法人やNPO法人に財産を渡したい

・家族以外の大切な人に譲りたい

と考える方もいらっしゃいます。

このように、法定相続人以外の方に遺言によって無償で財産を渡すことを「遺贈」といいます。

しかし、ここで必ず問題になるのが遺留分です。

遺留分

たとえば、「全財産を慈善団体に寄付したい」という崇高な想いで遺言を残したとします。

この遺言は、形式上は有効です。

しかし、配偶者やお子さんがいる場合に、「一切相続できない」という状況が妥当かどうか、という問題が生じます。

そこで、一定の相続人については、最低限これだけは受け取れる権利を保障しよう、という考え方があります。それが遺留分です。

配偶者と子の遺留分

配偶者や子がいる場合、遺留分は法定相続分の2分の1です。

例えば、相続財産が1,000万円、相続人が配偶者と子一人の場合を想定します。

その場合は、法定相続分は以下のようになります。

・配偶者:500万円

・子:500万円

遺留分は、それぞれの法定相続分に対して2分の1となりますので、以下が遺留分となります。

・配偶者:250万円

・子:250万円

残りの500万円については、遺言に基づき第三者に相続させることができます。

直系尊属の遺留分

直系尊属(親や祖父母)には、法定相続分の3分の1が遺留分として認められています。

相続財産を900万円、相続人を親一人と想定します。

その場合は、法定相続分は300万円となります。

そして、遺留分はその3分の1、つまり100万円となります。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

そのため、配偶者も子もおらず、親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹と関係が悪ければ、遺言によって第三者に全財産を相続させることも可能です。

遺留分侵害額請求

遺留分が侵害されている場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

もちろん、法定相続人全員が遺言内容に納得していれば、その請求は行われません。しかし、最低でも遺留分は欲しいと考えた場合は、遺留分の請求が可能です。

例えば、前述した事例の「相続財産が1,000万円、相続人が配偶者と子一人の場合」では、遺留分は配偶者250万円、子250万円でした。

全財産は第三者(受贈者)に遺贈する内容の遺言があった場合、配偶者と子は250万円の遺留分を受贈者に請求できます。

750万円を遺贈する遺言があった場合は、残り250万円を配偶者125万円、子125万円相続することになりますので、遺留分250万円-相続分125万円=差額125万円をそれぞれが受贈者に請求できます。

現金と不動産で大きく異なる実務

現金の場合は分かりやすいですが、不動産の場合は話が複雑になります。

かつては、不動産の持分を渡す「遺留分減殺(げんさい)請求」という制度でしたが、これにより共有状態となってしまう不動産が多く、その後の処理も大変なため、現在は遺留分を侵害した額を金銭で請求することになりました。

その結果、不動産は相続できたが、遺留分の現金を用意できず売却せざるを得ない、というケースも実務では少なくありません。

そのため、遺留分を考慮した相続の配分や、保険を活用する、換価分割するための不動産を用意しておくなど、様々な対策を検討する必要があります。

遺留分の放棄

遺留分は生前に放棄することが可能です。ただし、実務上はあまり例を聞きません。

一方で、相続そのものを生前に放棄することはできません。この点は重要ですので、ぜひ覚えておいてください。

さいごに

相続対策を検討する上で、重要な基礎知識となるのが、前回紹介した法定相続分と、遺言、遺留分です。

これらを理解することで、様々な対策手法を理解する基礎になると思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。