少子高齢化の時代なので、高齢者への賃貸需要は今後ますます増えていくと考えられます。

反対に大家さんや賃貸管理会社としては、高齢者を受け入れるべきか悩まれる方も多いと思います。

実際に私自身も、「大丈夫でしょうか?」といったご相談を受けることが多いです。

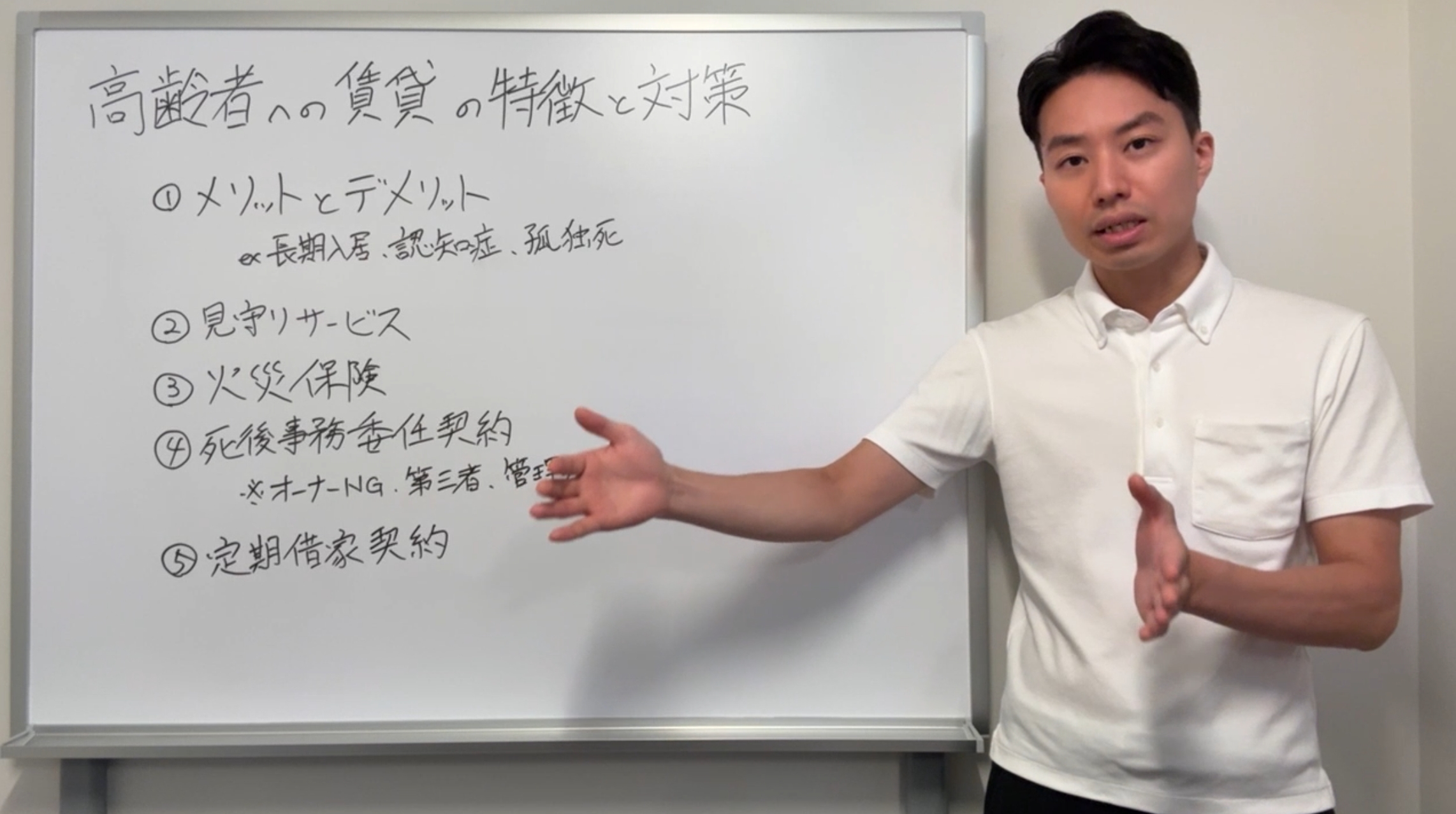

そこで今回は、高齢者に賃貸する場合に注意すべき特徴や対応について解説します。

高齢者への賃貸のメリットとデメリット

メリット

私が考える最も大きなメリットは、長期入居が見込める点です。

例えば、単身用のワンルームを20代の方に賃貸した場合、転職や結婚、実家への帰省など、さまざまな理由で退去に繋がるケースが多く、入居期間は短くなる傾向にあります。

一方、高齢者の場合は入居時の年齢にもよりますが、施設入所やお亡くなりになる時まで長く住まわれるケースが多いです。

また、気軽に引っ越し先を見つけづらいこともあり、結果として長期入居につながる傾向があります。

これは大家さんにとって非常に大きなメリットです。空室期間や原状回復工事の負担が減り、長期的な安定経営が期待できるからです。

デメリット

しかし、高齢者への賃貸をためらう理由も大きく分けて2つあります。

1つめは認知症リスク、2つめは孤独死リスクです。

特に懸念されるのは、孤独死によって事故物件になる可能性です。

事故物件とは、不動産実務の視点では「事前告知の要否」が判断の分かれ目になります。

国土交通省のガイドラインによれば、事件性がある場合(他者からの危害や自死など)は事前告知が必要です。

一方、事件性がない場合(老衰や病気、不慮の事故など)は、原則として告知不要とされています。

ただし、発見が遅れ、室内が著しく損なわれ大規模リフォームが必要となった場合には、事前告知が求められます。

つまり、事故物件になるかどうかのポイントは「事件性の有無」と「発見までの時間」です。

事件性がなく、かつ早期に発見できれば、事故物件扱いにはならないということです。

そのため、高齢者に賃貸する際には、いかに早期発見できる体制を整えるかが重要になります。

リスク対策の具体的な手法

では、高齢者に賃貸する場合の具体的な対策を紹介します。

対策①:見守りサービス

私は高齢者を受け入れる際、必ず導入しています。

見守りサービスには様々な種類があり、人感センサーを設置するものや電気・ガス使用状況を検知して異常を知らせてくれるものなどがあります。

私が利用しているのは「ハローライト」という商品で、トイレや浴室など毎日必ず使用する場所の電球を交換するだけで導入可能です。

24時間電気が点けっぱなし、あるいは消えっぱなしの状態を検知し、メールで通知されます。

見守りサービスには月額数千円や工事費で数万円掛かるものがありますが、ハローライトはAmazonで10,780円で購入でき、月額は税込495円(それぞれの金額は本記事執筆時点)と比較的安価なのでオススメしています。

ハローライト

また、ハローライトには初期費用不要で、賃貸管理会社やオーナーが訪問できない場合はクロネコヤマトさんが代わりに訪問してくれるサービスもあります。

クロネコ見守りサービス「ハローライト訪問プラン」

※自治体によっては費用の助成金を受けられます。

これらを借主負担で設置することを契約条件とし、加えて異常を検知した場合は入居者に連絡して応答がなければ賃貸管理会社またはオーナーが入室訪問できるよう契約書に特約を盛り込むことで、万が一の事態でも早期発見に繋げられるようにします。

対策②:死亡補償付き火災保険

また、万が一亡くなった後の費用に備えて、死亡保障付き火災保険に加入していただくことも重要です。

オーナーが建物に掛ける保険で死亡補償の特約を付けるとそれなりの増額になりますが、最近は借主が加入する少額短期保険など賃貸向けの保険に、死亡時の費用補償が自動的に付帯されているケースも増えています。

それを賃貸管理会社や賃貸募集を依頼した業者に扱ってもらうことで、万が一の死亡事故があっても対処できます。

対策③:死後事務委任契約

さらに課題となることが2つあります。

課題1:残置物の処分

入居者が亡くなった後の家財は相続財産であり、実務上はよく連帯保証人に処分してもらうことが散見されますが、実は連帯保証人は金銭債務に対する保証なので、連帯保証人が勝手に処分するのは法的に認められていません。

課題2:賃貸借契約の解約

また、賃貸借契約も相続の対象となります。

相続人が一人で身元も特定できていれば良いですが、身寄りのいない高齢者の場合は「本人が亡くなっているのに、どうやって解約するの?」と心配になります。

そこで、これらの2つの課題に有効なのが「死後事務委任契約」です。

これは、亡くなった後の事務(残置物処分や賃貸契約の解約など)を第三者に委任しておく契約です。

国交省が賃貸でも活用されるよう雛形を公表しており、活用が推奨されています。

残置物の処理等に関するモデル契約条項

ただし、誰に委任するかが問題です。

オーナーは利益相反のため委任先にはできません。

近年では、士業や専門会社が死後事務を受任するサービスを提供しています。

ライフサポートジャパン

賃貸管理会社はオーナーから委託を受けて管理を行ってる立場上、オーナー寄り(利益相反)と判断される可能性もありますが、国交省の見解でも直ちに無効ではないとされています。

しかし、実務上は前記の「実務上は連帯保証人が勝手に家財を処分している」という事実から分かるとおり、身寄りのない高齢者の財産の多くは価値のない家具や家電が中心で、相続人とのトラブルは少ないです。

現金や預金、金銭価値のあるもの(高級な宝石や腕時計など)は保管して相続人を探すのが良いと思いますが、その他の家財に関しては処分したとしても、それらを保管していた費用や家賃相当額の負担の方が重くなると思われます。

そのため、賃貸管理会社が受任しても実務上は大きな支障はないと私は考えていますが、これはあくまで私個人の見解であり、リスク許容度に応じて判断されるべきです。

対策④:定期借家契約

これは高齢者への賃貸に限らず、すべての賃貸において導入した方が良いと考えています。

特に高齢者への賃貸に関しては、孤独死のリスクだけでなく、認知症への対策としても有効です。

例えば、2年ごとに再契約で面談を行うとか、一定の年齢に達した方については1年ごとの定期借家契約に切り替え、その都度様子を確認することができます。

その中で、もし入居者の状態を見て「そろそろ再契約は難しい」と判断した場合には、施設への入所やご家族への引き継ぎなどをご相談することも可能です。

また、万が一入居者が亡くなられた際に、死後事務委任契約が有効に成立していなかった、あるいは手続きを忘れていたというケースもゼロではありません。

その場合でも定期借家契約であれば、普通借家契約に比べて契約終了の取り扱いが容易になります。

ただし、定期借家契約を導入するにあたって注意すべき点もあります。

例えば、死後事務委任契約の標準約款では「本賃貸借契約が終了した時に甲が死亡していない場合」は死後事務委任契約も終了すると規定されています。

しかし、定期借家契約は期間の満了でその契約自体は終了しますので、特約でこの矛盾を解消しておく必要があります。

さらに、原状回復についても注意が必要です。

契約ごとに原状回復の起点が設定されていると、2年間ごとに再契約する中で、前の契約期間分が対象外になってしまうリスクがあります。

つまり、前回の2年間分やそれ以前の損耗や汚損が原状回復義務から外れてしまう恐れがあるのです。

このように定期借家契約は有効ですが、内容をしっかりカスタマイズしないと抜けが生じる可能性がありますので、十分に注意して導入いただきたいと思います。

定期借家契約のまとめ動画はこちらです。

まとめ

今回お伝えしたかったのは、見守りサービス、火災保険、死後事務委任契約、定期借家契約といった対策を組み合わせることで、高齢者への賃貸で懸念される認知症や孤独死のリスクを大幅に抑えることができ、長期入居による安定した賃貸経営につなげられるということです。

高齢者への賃貸は社会的ニーズがあるだけでなく、実務的なメリットも非常に大きいと私は考えています。

本来であれば、こうした未然防止策をオーナーが調べて提案するのではなく、賃貸管理会社が率先して提案すべきだと思います。

しかし、現状ではまだ十分に普及していませんので、ぜひオーナー自身でも情報収集を行い、積極的に高齢者を受け入れることを一つの選択肢として検討いただきたいと思います。

以上になります。ありがとうございました。